Verzahnte Kontexte

Die Verzahnung von Kontexten im allgemeinen bedeutet erstmal, dass eine gegenseitige Beeinflussung stattfindet, die Kontexte also in irgendeiner Wechselwirkung stehen. Dabei muss man berücksichtigen, dass bereits ein einzelner, unabhängiger Kontext sehr komplex sein kann. Bei einem Eingriff (Intervention) in ein Gefüge aus Kontexten ist nicht immer klar, wie die genauen Auswirkungen aussehen können. Daher stellt sich die Frage: Wie viel muss man über einen Kontext und dessen Verzahnung wissen, damit eine Intervention gelingt?

-

Abhängigkeit, gegenseitige Beeinflussung, Wechselwirkung

-

Dabei zu berücksichtigen: Einzelne Kontexte sind jeweils selbst schon komplex

-

Bei einem gezielten Eingriff (Intervention), ist nicht immer klar, wie andere darauf Kontexte reagieren (komplexe Systeme)

-

Eine umfangreiche Erschließung von Kontexten ist oft nicht möglich

-

Daher: Wieviel und was muss man über verschiedene Kontexte und deren Verzahnung wissen, damit eine Intervention gelingt?

Kontexte im Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen besteht aus vielen unterschiedlichen Parteien mit unterschiedlichen Interessen. Das Gesundheitswesen besteht insgesamt vor allem aus:

Um den Kontext besser zu verstehen, kann man einen Blick in das Gesundheitssystem werfen.

Laut Haubrock und Schär besteht das Gesundheitssystem und dessen Prozesse aus folgenden Teilnehmern:

-

Prävention: Gesundheitsschutz, Vorsorge

-

Primärprävention: Erziehung, Beratung, Ausbildung

-

Sekundärprävention: Vorsorge, Früherkennung

-

Tertiärprävention: Umweltschutz, Hygiene

-

-

Kuration: Behandlung und Pflege

-

Ambulante Versorgung (Arztpraxis, Sozialstation)

-

Stationäre Versorgung

-

Rettungswesen

-

-

Rehabilitation: Nachsorge

-

Rehabilitationseinrichtungen

-

-

Forschung, Lehre und Ausbildung

-

Forschung und Lehre

-

Ausbildung

-

Um nun eine Intervention im Gesundheitswesen erfolgreich durchzuführen muss man sich zunächst die Hauptakteure ansehen. Man stellt fest, dass dies die Patienten sind, aber auch Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken (Leistungserbringer) und Krankenkassen (Zahler). Natürlich haben alle Akteursgruppen unterschiedliche Interessen:

-

Patienten

-

wollen eine schnelle Behandlung von hoher Qualität bei möglichst geringen Zusatzkosten.

-

-

Krankenversicherungen

-

wollen möglichst hohe Einnahmen. Die Abgrenzung von anderen Versicherungen ist wichtig.

-

-

Leistungserbringer

-

wollen die Patienten gut versorgen

-

wollen Medikamente vermarkten und die Nebenkosten möglichst gering halten.Unter Umständen besteht auch ein Gewinninteresse.

-

Hier kann man schon sehen, dass die Interessen in vielen Punkten auseinandergehen. Offenbar sind insbesondere die Versicherungen an hohen Einnahmen interessiert. Daraus entsteht ein Konflikt, der schon deutlich länger besteht, als das Projekt der Gesundheitskarte: Behandlungsqualität vs. Wirtschaftlichkeit.

Ein immanenter Konflikt: Behandlungsqualität vs. Wirtschaftlichkeit

In Deutschland ist eine gute Gesundheit quasi Pflicht. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die medizinische Behandlung nicht der Wirtschaftlichkeit nachgestellt sein darf. Allerdings ist ebenso festgesetzt, dass die Leistungen dem Wirtschaftlichkeitsgebot genügen müssen, also zweckmäßig und wirtschaftlich. In Großbritannien hat dieser Konflikt dazu geführt, dass Patienten viele Wochen auf lebenswichtige Operationen warten mussten und nun teilweise von Kliniken dazugedrängt werden privat bezahlte Operationen durchzuführen.

Regelungen in Deutschland:

-

„Im [Fünften Sozialgesetzbuch] steht, dass der Versicherte einen Anspruch auf eine ausreichende, bedarfsgerechte, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechende medizinische Krankenbehandlung hat. […] Außerdem ist geregelt, dass die Leistungen dem Wirtschaftlichkeitsgebot genügen müssen. Das heißt, sie müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.“

-

„Für neue Diagnose- und Therapieverfahren entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss, ob diese den genannten Anforderungen genügen und somit von der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden können.“

Folgen bei unseren Nachbarn in Großbritannien:

-

„Wie aus aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor geht, wartet heute jeder sechste Klinikpatient länger als 18 Wochen auf eine Operation. Tendenz weiter steigend. Damit hat sich die Zahl jener Krankenhauspatienten, die länger als 18 Wochen auf eine Operation im staatlichen Gesundheitsdienst (National Health Service, NHS) warten müssen, binnen zwei Jahren verdoppelt. Experten sehen eine Kausalität zur Wirtschaftskrise und den damit verbundenen Kürzungen des Gesundheitsetats. “

-

„Immer mehr staatliche Kliniken in Großbritannien verzögern offenbar ganz bewusst Operationen, damit Patienten entweder sterben, bevor sie operiert werden können, oder sich für eine privat bezahlte Operation entscheiden. Ärzte- und Patientenverbände kritisieren das heftig.“

„Die Schere zwischen dem, was medizinisch sinnvoll und notwendig ist, und dem, was an Versorgung noch stattfinden kann, klafft immer weiter auseinander. Es geht im Kern nicht mehr um Verteilung von Gesundheitsgütern nach Bedarf, sondern um Zuteilung nach Verfügbarkeit. Diese Zuteilung soll möglichst gerecht erfolgen. Damit ist ein genuin ethisches Problem angesprochen, nämlich das der Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen. “

Charakteristika des Kontextes Gesundheitswesen

-

Gesundheit gilt als hohes Gut, das Gesundheitswesen gesellschaftlich und wirtschaftlich von erheblicher Bedeutung

-

Gesellschaftliche Anerkennung für Ärzte und Pflegepersonal

-

Durch den demografischen Wandel und neue Behandlungsmethoden steigen die Kosten.

-

Inhärenter Konflikt: Medizinische Qualität vs. Wirtschaftlichkeit

-

Hoher Grad an Einflussnahme durch den Gesetzgeber (national – nicht EU!)

-

Anhaltender Strukturwandel (u. a. Privatisierung der KH, Fusion von Krankenkassen)

-

Viele dezentrale Akteure unterschiedlicher Größe (Ärzte, Krankenhäuser)

-

Extrem hohe Individualisierung in der Leistungserbringung (jeder Patient ist anders)

Relevante Kontexte und Herausforderungen für den elektronischen Entlassbrief

Der elektronische Entlassbrief sollte unnötigen Papierkram eleminieren und außerdem die Abläufe im Krankenhaus enorm beschleunigen. Natürlich gibt es aber auch in diesem Kontext gewisse Faktoren zu berücksichtigen:

-

Gesellschaft / gesetzliche Anforderungen

-

Ärztliche Schweigepflicht

-

Signaturverordnung

-

-

Prozess

-

Sinnhaftigkeit einer Digitalisierung der Übermittlung, wenn die Erstellung des Briefes im Krankenhaus mehrere Wochen dauert?

-

Vorteil gegenüber Fax sind gering (Arzt nutzt elektronischen Fax-Eingang im PVS)

-

-

Individuum

-

Möchte der Patient seinen Entlassbrief auch elektronisch erhalten?

-

Scheitern von Projekten für elektronische Patienten-/Gesundheitsakten „LifeSensor“ sowie „Google Health“ (MS HealthVault gibt es noch)

-

-

Technische Standards / Vernetzung

-

E-Mail (mit PKI (public Key infrastructure), Signatur, etc. - schwierig zu handhaben?)

-

Spezifische Standards für das Gesundheitswesen mussten erst entwickelt werden

-

bisher kein gesichertes „Gesundheitsnetzwerk“, hoher Aufwand durch Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

-

Offensichtlich ist hier eine starke Verzahnung zwischen Arztpraxis und Krankenhaus, aber auch zu vielen anderen Bereichen gegeben.

Was bedeutet Verzahnung in diesem Fall?

-

Ein Krankenhaus kann selbst kein Standard definieren. Es muss warten, bis ein passender Standard verfügbar / etabliert ist.

-

Zwei Kontexte sind bei ihren Entscheidungen von zahlreichen weiteren Kontexten abhängig.

-

Würde es sich nicht lohnen, bundesweit / europaweit / international eine Infrastruktur zu schaffen?

Herausforderung 2: Scheitern des eRezeptes

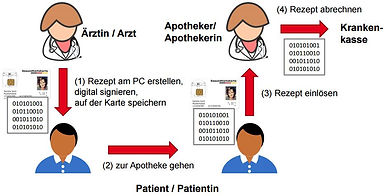

Das eRezept sollte das Problem lösen, dass es oft keine oder nur sehr spärliche Aufzeichnungen von Patienten zuvor eingenommene Medikamente gab. Durch eine elektronische Chipkarte sollte diese Information und weitere zentral abrufbar sein. Die Chipkarte sollte neben dem eRezept auch noch Kundendaten, den eArztbrief, Notfalldaten, Medikament-Historie und ePatientenkarte enthalten. Das Konzept fand auch breiten Anklang und war sogar schon gesetzlich fest geplant. Allerdings stellte sich in verschiedensten Tests gegen Ende der Entwicklung heraus, dass die Zeit bei der Verwendung der Chipkarte um ein vielfaches höher war, als bei der Verwendung von Papier. Da es außerdem noch starke Interessenkonflikte der beteiligten Parteien gab, wurde die Einführung der Karte zunächst verschoben. In geänderter Form ist die Idee der Gesundheitskarte weiterhin aktuell.

Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte

Pflichtanwendungen:

-

Übermittlung der Versichertenstammdaten

-

elektronisches Empfangen und Einlösen einer Verordnung (eVerordnung).

-

Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Freiwillige Anwendungen:

-

Daten für die Notfallversorgung (Notfalldaten)

-

Elektronischer Arztbrief (eArztbrief)

-

Daten zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

-

Elektronische Patientenakte (ePatientenakte)

-

Elektronisches Patientenfach

-

Elektronische Patientenquittung

Das elektronische Rezept ist eine elektronische Verordnung. Es gibt noch andere Typen von Verordnungen (z. B. Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausbehandlung)

Elektronische Gesundheitskarte – Daten und Zugriffsberechtigungen

Teststufen (ursprüngliche Planung 2005/2006)

Erster Abschnitt

-

Kein Netzzugang

-

Funktionalität entspricht der alten KVK (Krankenversicherungskarte)

Zweiter Abschnitt

-

Mit Netzzugang

-

Versichertenstammdaten online prüfen / aktualisieren

Dritter Abschnitt

-

Ärztliche Verordnungen für Arzneimittel (eRezept)

Vierter Abschnitt

-

Notfalldaten

-

Arzneimitteltherapiesicherheit

-

Weitere Verordnungen (Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausbehandlung, Betäubungsmittel, etc.)

Größenordnung der Veränderung

-

600 Millionen Prozessinstanzen (Ausstellen eines Rezeptes) pro Jahr in Deutschland

-

90.000 Arztpraxen mit bis zu 100 Rezepten pro Tag

-

Neues Kartenterminal (mit Netzwerkanschluss)

-

Signaturkarten für die Ärztinnen und Ärzte (zukünftig: Heilberufsausweis)

-

Neue Funktionen in der Praxissoftware (Rezept erstellen, zwischenspeichern, signieren, auf die Karte laden, etc.)

-

-

21.000 Apotheken

-

Neues Kartenterminal (mit Netzwerkanschluss)

-

Neue Funktionen im Apotheken-Informationssystem (Rezept abrufen, etc.)

-

-

~80 Mio. Versicherte

-

Neue Karte (+ alte Karte für Parallelbetrieb) + PIN

-

-

Softwarehersteller

-

Umsetzung von (vorläufigen) Spezifikationen

-

Das eRezept als Teil der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte – Das Scheitern

Gründe für das Scheitern des eRezeptes:

-

Viele Prozessinstanzen – daher: kleine Änderung, große Wirkung

-

Neues System ist geringfügig langsamer als das alte Vorgehen

-

Problem, wegen der häufigen Wiederholung

-

-

Kosten-/Nutzen-Bewertung negativ

-

Kosten-/Nutzen-Verteilung nicht ausbalanciert

-

Unterschiedliche Interessenslagen

-

Entkoppelung von Entscheidungen und deren Folgen (kontextübergreifend)

Ausbaustufen (aktuelle Planung 2013)

„Basis-Rollout“ (bereits realisiert)

-

Versichertenstammdaten

-

Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

„Online-Rollout – Stufe 1“ (in Vorbereitung)

-

Versichertenstammdaten online prüfen / aktualisieren

„Online-Rollout – Stufe 2“ (in Planung)

-

Notfalldatenmanagement (NFDM)

-

Sichere Kommunikation zwischen Leistungserbringern, z.B. Ärzten (KOM-LE)

-

Migration von Gesundheitsdatendiensten in die Telematikinfrastruktur

am Beispiel der elektronischen Fallakte (eFA)

-

Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung (AMTS)

Unterschiede:

- eRezept / VOD gestrichen

+ KOM-LE und eFA ergänzt

Wie kann man sich „Verzahnungskompetenz“ aneignen?

-

(Branchen-)Erfahrung

-

Verschiedene Perspektiven einnehmen (Was bedeutet dies für ...)

-

Aus Details / Projekten / Zielen „auftauchen“ und diese in größere Zusammenhänge einordnen

-

Systematische Analyse von komplexen Kontexten

-

Umgang mit Abstraktion und Komplexität lernen

-

Aus der Geschichte lernen

-

Bei der Entwicklung von Innovationen: Ausprobieren (im Kleinen, mit Reflexion und Schadensbegrenzung)